Mon Parcours : « Passeur de temps »

Hasard et destinée

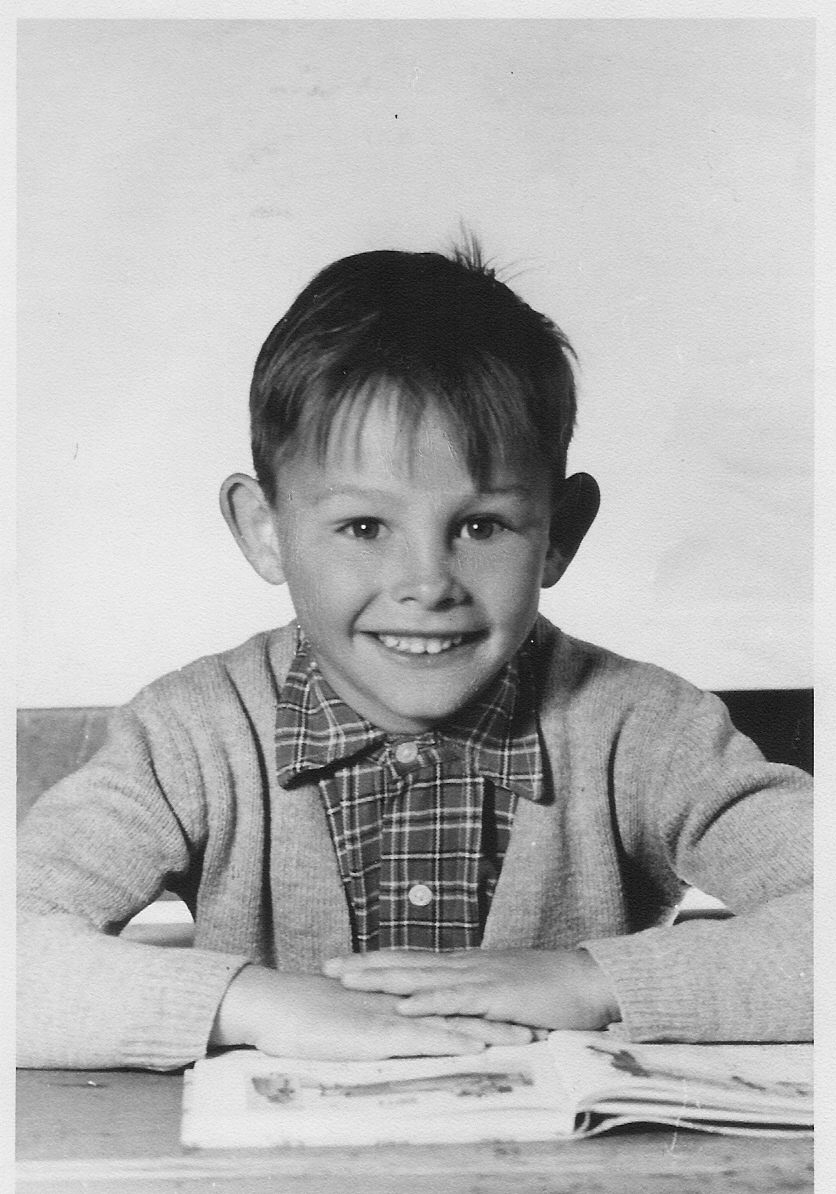

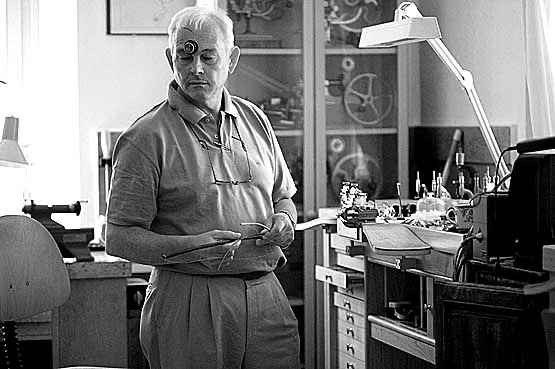

Bien que l’on me place souvent au sommet de l’horlogerie mécanique – un honneur qui me touche profondément – jamais je n’ai consciemment choisi de devenir horloger. Enfant, l’école ne m’attirait guère, et les mathématiques, en particulier, représentaient un obstacle infranchissable. Mon désintérêt pour les études me fermait bien des portes, m’empêchant d’envisager de grandes aspirations.

En revanche, j’aimais bricoler. Ma vieille moto Triumph me fascinait bien plus que n’importe quel manuel scolaire, et j’en étais venu à croire que la mécanique pourrait offrir une voie d’avenir. Mais dans la Vallée de Joux, cette terre reculée du Jura suisse où j’ai grandi, les choix professionnels étaient limités. Issu d’une famille modeste et ne possédant ni la stature ni la force physique pour devenir bûcheron, il me fallait trouver une autre route.

Mes parents m’amenèrent alors à l’école technique de la Vallée, où une série de tests fut déterminante. Le verdict des professeurs tomba, implacable : « Sa tête et ses mains fonctionnent bien, mais ses lacunes en mathématiques sont trop importantes pour envisager autre chose. Il pourra être horloger. » Ainsi, sans l’avoir cherché, mon destin se dessina.

Pourtant, dès les premiers mois, cette école devint une révélation. On nous apprenait à fabriquer nos propres outils, des objets façonnés par nos mains, des instruments de précision qui deviendraient le prolongement de notre savoir-faire. Certains de ces outils, témoins silencieux de mes débuts, m’accompagnent encore aujourd’hui.

J’achevai mes quatre années de formation avec distinction, obtenant le titre d’horloger rhabilleur. Ce métier que l’on m’avait assigné presque par défaut devint, avec le temps, une véritable passion, un art où chaque geste compte, où la main prolonge l’esprit et où le temps, loin d’être une simple donnée mécanique, devient une quête d’absolu.

Mes débuts dans la vie professionnelle

Si les mathématiques n’étaient pas mon fort, les langues, en revanche, me passionnaient. Plus que tout, je rêvais de quitter ma vallée, de partir à la découverte du monde. Cette soif d’ailleurs m’a poussé à chercher un travail qui me permettrait de voyager. C’est ainsi que je suis entré chez Jaeger-LeCoultre, au Sentier, un détail de mon contrat stipulant la possibilité d’être envoyé à l’étranger.

Mon premier départ fut pour l’Allemagne, où je passai un an au service après-vente. Puis, direction l’Angleterre, chez Favre-Leuba, récemment racheté par Jaeger-LeCoultre. Là-bas, ma mission était plus ambitieuse : réorganiser le service après-vente et former les horlogers. Ce fut une expérience enrichissante, bien que parfois éprouvante. Confronté à des clients mécontents de la fiabilité de leurs montres, je pris conscience, pour la première fois, de ce qu’une montre devait être : non seulement un objet de précision, mais un compagnon fiable, pensé pour durer.

De retour en Suisse, on me confia la responsabilité du service après-vente des premières montres à quartz. Pourtant, malgré cette promotion, l’appel du voyage ne cessait de me hanter. Je guettais les opportunités et, un jour, une annonce dans un journal local attira mon attention : une entreprise recherchait un horloger pour prendre la tête d’un atelier de mouvements… aux Îles Vierges.

Sans hésitation, je me lançai dans cette nouvelle aventure. À mon arrivée, je pris la tête d’un atelier de cinquante personnes, principalement des femmes. Mais ce qui me frappa immédiatement, ce fut l’atmosphère. Un vacarme permanent régnait dans l’atelier, un bourdonnement incessant de conversations et d’éclats de rire. Rien à voir avec le silence quasi monacal des ateliers suisses.

Un jour, excédé, je demandai que le calme soit rétabli. Une ouvrière me répondit alors avec un sourire bienveillant : « Ici, si les lèvres ne travaillent pas, alors les mains ne travaillent pas non plus. »

Cette phrase résonna en moi. J’appris à composer avec cette autre manière de travailler, et surtout, je compris que l’horlogerie ne se limitait pas à la Vallée de Joux. Elle n’était pas uniquement suisse. Elle était universelle.

Retour en Suisse

Après ces années d’aventure et de découvertes, il était temps pour moi de revenir à mes racines, dans cette Vallée de Joux qui, malgré mes envies d’ailleurs, restait mon ancrage.

De retour en Suisse, je travaillai un an chez Gérald Genta, une immersion totale dans le travail artisanal traditionnel. Là, chaque pièce était façonnée avec un souci du détail qui me fascinait. Puis, je rejoignis Audemars Piguet en tant que régleur de mouvements plats, perfectionnant encore mon savoir-faire.

L’envie d’expérimenter de nouvelles approches me mena ensuite à la marque Comor Watch, où j’eus la mission de mettre en valeur des mouvements de répétition minutes par des décorations sophistiquées. Mais l’aventure fut brève : en moins d’un an, des divergences avec le propriétaire mirent un terme à cette collaboration.

Je ne le savais pas encore, mais cet échec allait marquer un tournant décisif dans ma carrière.

Le grand virage de l’indépendance

À la suite de ces déboires avec Comor Watch, une opportunité inattendue s’offrit à moi : je rachetai l’atelier et, en l’espace d’une journée, devins horloger indépendant.

Seul, sans filet, je me mis en quête de clients. Ma première grande chance vint de Genève, avec la célèbre salle de ventes aux enchères Galerie d’Horlogerie Ancienne, qui allait devenir Antiquorum. Pendant plus de cinq ans, j’y restaurai des montres de poche à complications, découvrant, sous chaque cadran, des mécanismes d’une ingéniosité stupéfiante. Peu importe leur origine – suisse, allemande ou anglaise –, une constante s’imposa à moi : sept fois sur dix, le cœur de ces montres battait au rythme de complications issues de la Vallée de Joux.

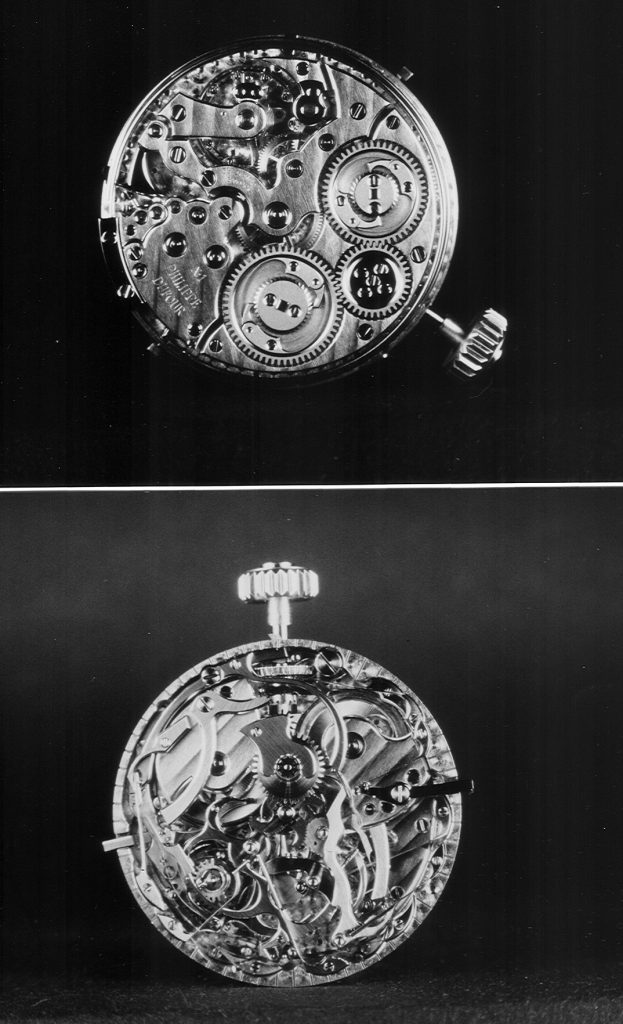

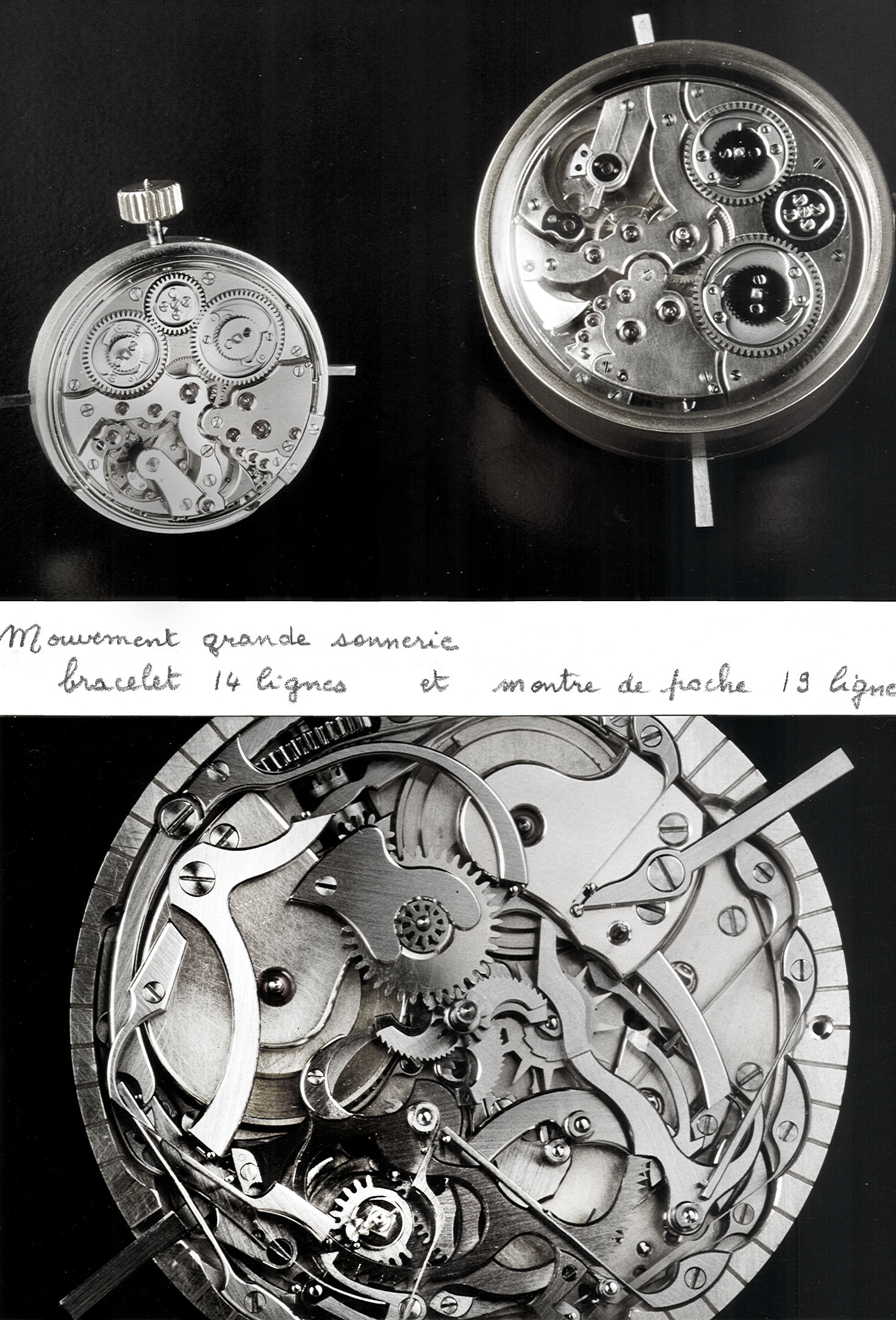

Plus je restaurais ces chefs-d’œuvre du passé, plus une idée germait en moi : et si je créais ma propre montre de poche à complications ? Ce défi, qui paraissait insensé, devint une obsession. Je décidai de consacrer tout mon temps libre, mes jours de congé, mes vacances à réaliser la plus noble des complications : la Grande Sonnerie.

Mais un mouvement, si sophistiqué soit-il, ne peut exister sans un écrin à sa hauteur. N’ayant pas les moyens de commander un boîtier digne de mon travail, j’optai pour une boîte en laiton, modeste mais suffisante pour démarcher de potentiels investisseurs. Hélas, les portes restaient fermées. Partout, les refus s’enchaînaient. On me conseillait plutôt de proposer mon projet à une grande manufacture horlogère, qui, elle, pourrait lui donner vie.

Audemars Piguet se montra intéressée et me commanda cinq pièces. Une opportunité inespérée… mais qui allait me coûter des milliers d’heures de travail. Chaque montre nécessitait plus de 2 000 heures de labeur, soit une année entière de travail minutieux et acharné par pièce.

Enfin, l’œuvre fut achevée. Mais ce qui devait être une consécration se transforma en désillusion. Un jour, Audemars Piguet me convoqua : il y avait un problème avec deux des montres que j’avais livrées.

Lorsque je les vis, mon sang se glaça. L’une était à moitié brisée, l’autre quasiment détruite. Un choc indescriptible. Comment pouvait-on traiter ainsi des pièces issues de milliers d’heures de travail ? Comment pouvait-on avoir un tel manque de respect pour l’ouvrage d’un artisan ?

Ce jour-là, j’en fis le serment : plus jamais je ne travaillerai pour quelqu’un d’autre. Cette fois, c’était décidé. Désormais, mon travail ne dépendrait que de moi.

Le saut dans le vide

Face à la déception et à la colère, une seule option s’imposa à moi : riposter, et frapper fort. Je pris alors une décision radicale, presque insensée : dans le plus grand secret, j’allais concevoir une Grande Sonnerie… mais portée au poignet.

J’étais seul. Aucune grande manufacture ne s’était jamais aventurée sur ce terrain. Jamais un horloger, aussi prestigieux soit-il, n’avait osé relever un tel défi. Pourtant, moi, petit indépendant, j’étais prêt à m’y consacrer corps et âme.

Mais un projet de cette ampleur nécessitait du temps et des moyens. Comme souvent, il fallut chercher du soutien hors de Suisse. Nul n’est prophète en son pays… et c’est en Italie que je trouvai un mécène, un investisseur qui me donna l’oxygène financier nécessaire pour mener à bien cette entreprise titanesque.

Deux ans et demi d’un travail acharné s’ensuivirent. Deux ans et demi à repousser les limites de la mécanique, à réinventer ce qui n’avait jamais été fait. Enfin, en 1992, je présentai ma création au BaselWorld. Une première mondiale, exposée pourtant dans l’anonymat le plus complet.

Quel paradoxe : accomplir l’impossible, réaliser une prouesse technique inédite, et pourtant… rester invisible.

Mais le pire restait à venir. Je découvris alors l’envers du décor : un univers dominé non plus par l’excellence horlogère, mais par le marketing et les intérêts financiers. Les propositions malhonnêtes affluèrent. On me suggéra de sacrifier mon indépendance, d’entrer dans un système où la valeur d’un garde-temps ne se mesurait plus à la qualité de son mouvement, mais à la force d’une marque.

J’étais au bord du gouffre, financièrement étouffé, mais je refusai de céder aux sirènes.

Et pour ne rien arranger, de grandes tensions éclatèrent avec mon partenaire italien. Une bataille juridique s’ensuivit. Il fallut des avocats, des compromis, et surtout, une détermination sans faille pour arracher un accord et poursuivre l’aventure.

Mais contre vents et marées, je tenais bon.

L'indépendance et la reconnaissance

Poursuivre dans ces conditions demandait une force de caractère hors norme. Peut-être était-ce mes origines, ou l’éducation reçue dans ma jeunesse, qui m’avaient forgé ainsi. Ne pas se vendre. Ne rien lâcher.

Et puis, quand tout semblait incertain, la reconnaissance vint… de l’autre bout du monde.

Ce que j’ignorais alors, c’est que l’Asie allait jouer un rôle fondamental dans mon histoire. Encore une fois, nul n’est prophète en son pays, et je découvris que cette maxime s’étendait bien au-delà de la Suisse et des pays occidentaux.

J’eus l’opportunité de présenter deux de mes pièces à Singapour :

- La Grande Sonnerie numéro 1 en montre de poche,

- La Grande Sonnerie numéro 1 en montre-bracelet.

Dix jours. Dix jours de discussions, de rencontres, d’échanges passionnés.

À la fin de cette intense période, mes deux pièces trouvèrent preneur. Mais plus encore, trois commandes furent passées… sur une simple poignée de main. Pas de contrat interminable, pas d’avocats, pas de clauses absurdes. Juste la parole donnée – et en Asie, la parole donnée a encore un sens.

Rien ne m’a jamais semblé plus authentique, plus noble que ces instants où la relation humaine prime sur tout. Faire tout soi-même, de la conception à la vente, voilà la véritable indépendance.

J’appris alors que dans ces pays, notamment en Chine et au Japon, on accordait une importance particulière à l’artisanat, au « fait main », à l’excellence. Là-bas, les valeurs qui guidaient mon travail depuis toujours – l’authenticité, l’honnêteté, la ténacité – trouvaient un écho naturel.

Et pour la première fois, je compris que mon indépendance n’était pas une contrainte, mais une force.

L’inspiration de mes pairs

En 1996, après avoir accompli l’impossible avec ma Grande Sonnerie, il me fallait un nouveau défi, un successeur original à mon premier garde-temps. Mais je voulais éviter l’écueil de la facilité : pas question de me lancer dans un énième tourbillon, devenu un effet de mode. D’ailleurs, soyons honnêtes : le tourbillon n’a aucune réelle utilité sur une montre-bracelet.

C’est alors que j’entrepris un véritable voyage dans le temps. J’exhumai d’anciens catalogues, notamment ceux du Rockford Time Museum, datant des années 1930. J’y retrouvai l’héritage des grands horlogers de la Vallée de Joux, cet âge d’or où l’horlogerie se transmettait encore comme un art vivant.

À cette époque, les véritables maîtres enseignaient avec passion dans les écoles d’horlogerie. Ils façonnaient les générations futures à travers des montres écoles, des pièces uniques où chaque élève exprimait son talent et son ingéniosité. C’est en explorant ces trésors du passé que je tombai sur des montres écoles à double balancier.

L’inspiration fut instantanée.

Mais comprendre cette architecture nécessitait bien plus que de la théorie. Pour saisir toutes les subtilités de ce mécanisme, je n’avais qu’une solution : le fabriquer moi-même.

Je me lançai alors dans la conception d’un prototype inédit, intégrant un nouveau différentiel permettant d’équilibrer les deux balanciers. Pendant des mois, j’expérimentai, ajustai, testai, jusqu’à maîtriser parfaitement cette complexité technique : un système dans lequel les deux balanciers interagissent, leur différence de marche étant compensée pour offrir une précision chronométrique exceptionnelle.

Lorsque tout fut enfin abouti, je pus me consacrer à la construction définitive de ce garde-temps révolutionnaire. Ce fut l’aboutissement d’un long cheminement, où tradition et innovation se rejoignaient dans une parfaite harmonie. De cette quête passionnée est née une montre d’exception : la Duality.

Seules neuf pièces virent le jour, chacune portant en elle l’héritage d’un savoir-faire oublié, ressuscité par un horloger indépendant refusant de suivre les modes et les compromis.

La complexité de la simplicité

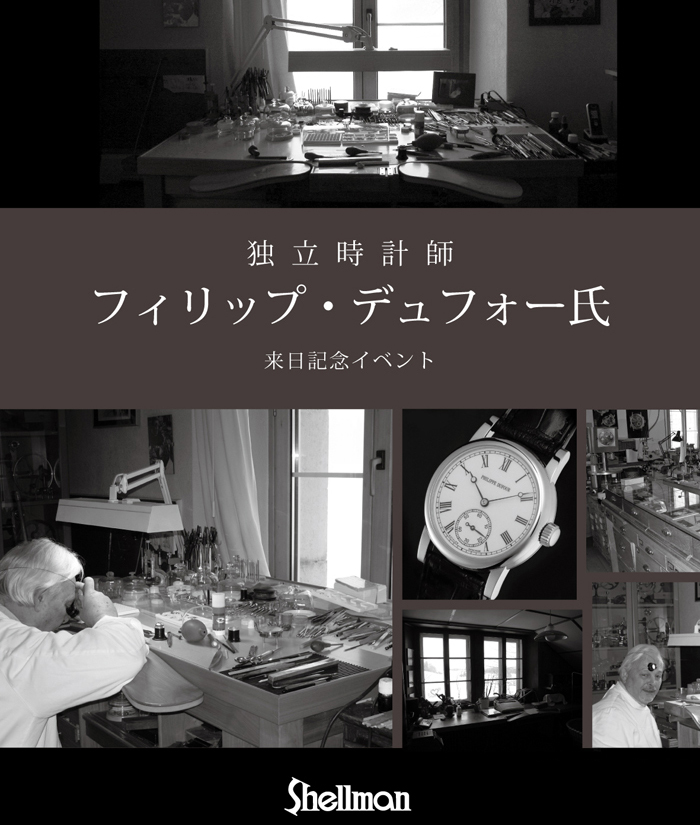

La naissance de la Simplicity fut un événement à part. Elle ne vint ni d’une étude de marché, ni d’un calcul stratégique, mais d’un désir profond… et d’un appel venu du Japon.

À Tokyo, un fan club « Philippe Dufour » s’était constitué, et ses membres me lancèrent un défi : créer une montre simple… mais absolument parfaite.

Cette idée me séduisait depuis longtemps : concevoir un garde-temps à trois aiguilles, au design intemporel et épuré, avec un mouvement capable de traverser les siècles sans faillir.

Je puisai mon inspiration dans les montres des années 1950 et 1960, celles que j’avais eu la chance de restaurer au fil de ma carrière et dont la robustesse m’avait impressionné. La clé résidait dans les proportions : 30 mm de diamètre, 12 lignes de calibre – les dimensions idéales pour assurer une fiabilité mécanique quasi indestructible.

Et le pari fut réussi.

Quand je vis revenir en atelier les premières Simplicity pour un simple entretien, je constatai avec émerveillement que, une fois remontées, elles fonctionnaient presque mieux que lorsqu’elles étaient neuves.

Présentée en 2000, la Simplicity suscita immédiatement un engouement considérable, notamment auprès des collectionneurs japonais.

Plutôt que de passer par un réseau de distribution classique, je fis un choix radical : je décidai de travailler directement avec un détaillant, Shellman Watch & Jewelry, à Tokyo. Cela impliquait plusieurs voyages au Japon, où je pus rencontrer mes clients en personne, dans la boutique, échanger avec eux, leur parler de mon travail.

Ce fut une révélation.

Là-bas, j’ai découvert des passionnés extraordinaires, des amateurs d’horlogerie pour qui chaque détail a un sens, pour qui l’authenticité, le fait-main, et l’excellence artisanale sont des valeurs essentielles. Ils ne cherchent pas seulement une montre : ils veulent une véritable œuvre d’art, conçue avec amour et engagement.

Au Japon, j’ai trouvé un respect profond pour l’artisanat et le savoir-faire. J’ai découvert des collectionneurs qui vivent littéralement avec leur garde-temps, tissant une relation presque spirituelle avec leur montre.

Un jour, lors d’un de mes séjours, un médecin m’invita à visiter son cabinet. Sur les murs, pas de diplômes… mais des photos de toutes mes montres. Ce passionné ne se contentait pas d’admirer sa Simplicity : il la prêtait même à ses patients, leur permettant de ressentir ce que signifie véritablement un garde-temps d’exception.

L’émotion fut immense lorsqu’il me demanda de dédicacer des photos pour ses patients, ceux-là même qui avaient eu la chance de porter sa montre. Jamais je n’oublierai cet instant.

Le Japon est devenu mon marché de référence. Sur les 200 Simplicity produites, 120 ont trouvé preneur au Pays du Soleil Levant. Et plus encore, ce marché m’a ouvert les portes de toute l’Asie, un tremplin vers des collectionneurs partageant les mêmes valeurs d’authenticité et d’excellence.

Ma relation avec le Japon ne s’est pas arrêtée là. Je fus invité plusieurs fois à l’école d’horlogerie Hiko Mizuno, à Tokyo, pour y donner des cours de décoration horlogère.

L’accueil des professeurs et des élèves fut incroyable. Ces jeunes horlogers, passionnés et respectueux, avaient soif d’apprendre. J’ai alors compris que, d’une certaine manière, la boucle était bouclée : après avoir moi-même puisé mon inspiration dans les maîtres du passé, je transmettais désormais mon savoir à une nouvelle génération.

Et c’est ainsi que l’horlogerie authentique continue à vivre.

L'hommage à un maître

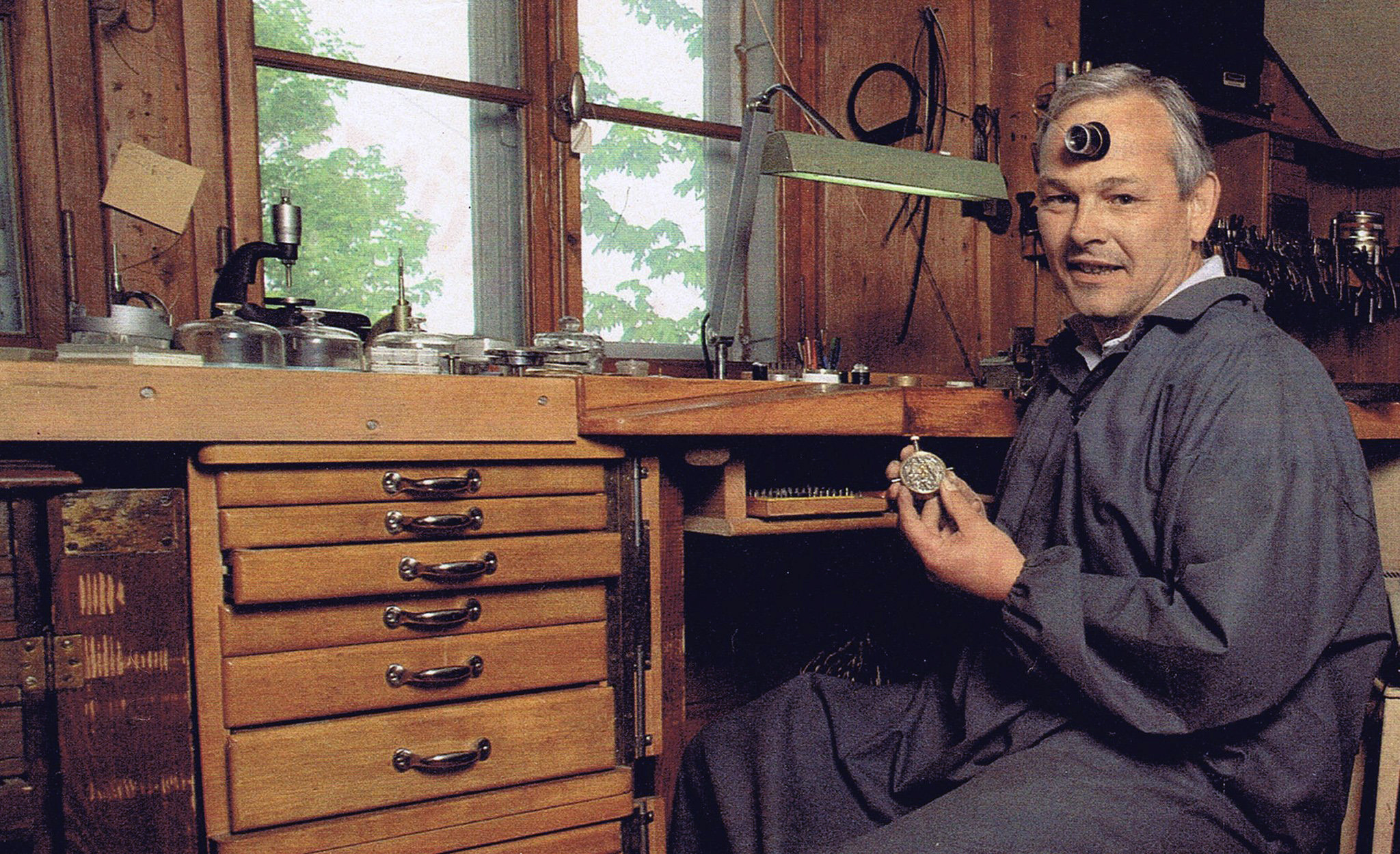

Dans une carrière, il y a des rencontres qui changent tout, des amitiés qui dépassent le simple cadre du travail. Pour moi, Gabriel Locatelli n’a pas seulement été un collègue, il a été un mentor, un maître, un frère d’atelier. Lorsque je suis sorti de l’école d’horlogerie en 1967, j’ai rejoint Jaeger-LeCoultre pour y perfectionner mon apprentissage. Gabriel fut mon premier collègue, mais très vite, il devint bien plus que cela. Il m’a pris sous son aile, me transmettant bien plus qu’un savoir-faire : un état d’esprit, une exigence, une philosophie.

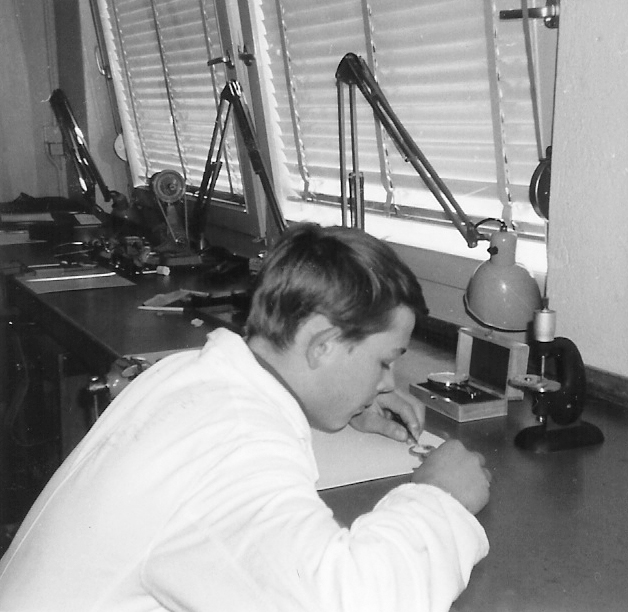

Nos chemins se séparèrent une première fois lorsque je partis à Francfort, où je découvris la réalité du service après-vente et les problèmes rencontrés par les clients. Mais au retour, nos retrouvailles furent naturelles, et j’eus la chance de travailler seul avec lui dans un atelier laboratoire. Nous étions chargés de l’amélioration et la création de mouvements, des réglages, des questions d’huilage et de performance, trouvant des solutions aux problèmes que personne d’autre ne voyait. Par exemple, nous avons étudié comment les huiles des montres de vitrine étaient dégradées par les UV, entraînant une perte d’amplitude. Notre mission était d’inventer des solutions, de repousser toujours plus loin les limites de l’horlogerie. C’était un travail passionnant, d’une minutie extrême, un véritable compagnonnage, où chaque jour était une quête de perfection.

Mais un jour, nos routes se séparèrent à nouveau. J’avais un autre appel, une autre ambition : passer de l’amélioration de mouvements à la création de garde-temps. Le temps passa, et nos chemins se recroisèrent bien plus tard, en 1992. Gabriel, désabusé et usé, ne reconnaissait plus le monde horloger. L’ère des technocrates et des industriels avait défiguré le métier. La fragmentation du travail avait remplacé l’artisan complet, l’horloger n’était plus un créateur mais une simple main exécutante, réduite à une tâche unique, vidée de tout acte créatif. Son constat était amer.

Un jour, il me lança : « Dès que je suis à la retraite, je viens travailler chez toi. » Et il tint parole. Le jour où il fut libre, je l’appelai : « Ton établi est prêt. » Il revint. Son arrivée coïncida avec le début d’un projet qui allait tout changer : la Simplicity. Les années à travailler ensemble furent un bonheur absolu, une nouvelle osmose, comme au temps de notre premier atelier laboratoire.

Puis vint l’année 2000. Je présentai la Simplicity à Bâle, où elle suscita immédiatement un engouement phénoménal, notamment auprès des collectionneurs japonais.

Quelques mois plus tard, un jour que je n’aurais jamais voulu vivre, la nouvelle tomba comme un coup de massue. Gabriel nous avait quittés. Un accident de voiture, soudain, brutal, incompréhensible. Je fus anéanti. Sa disparition laissa un vide immense, un silence pesant dans l’atelier où chaque outil, chaque établi portait encore son empreinte. Pendant des semaines, je fus incapable de reprendre le travail. J’ai même pensé tout arrêter, tant l’idée de continuer sans lui me semblait impossible.

Mais au plus profond de moi, je savais. Je savais qu’il n’aurait jamais voulu cela. Je savais qu’il aurait été le premier à m’encourager à continuer.

J’ai compris qu’il fallait poursuivre. Parce que ce projet portait une part de lui, à travers tout ce qu’il m’avait transmis, ces enseignements patiemment partagés, ce savoir qui ne devait pas s’éteindre. Cela aurait brisé cette continuité, laissé se perdre un héritage façonné avec rigueur et passion. Parce que chaque Simplicity, dans sa quête d’absolu, dans l’attention portée au moindre détail, prolonge cet héritage avec la même exigence.

L’horlogerie et la Vallée de Joux ont perdu un maître absolu, un homme qui a marqué l’histoire par son talent et son humilité. Mais son héritage, comme une montre bien conçue, continuera de traverser le temps. Finalement, il n’a pas complètement quitté mon atelier, car je ressens toujours sa présence. Gabriel Locatelli vit encore à travers chacun de mes gestes.

Time aeon Foundation

En 2003, une urgence s’est imposée à moi, une évidence qu’il fallait prendre à bras-le-corps : préserver un art horloger en péril.

Les savoir-faire traditionnels, ces gestes minutieux transmis de maître à élève depuis des siècles, étaient menacés. L’industrialisation et l’automatisation, si elles apportaient rapidité et rendement, effaçaient l’âme même de l’horlogerie. Car aucune machine, aussi avancée soit-elle, ne pourra jamais rivaliser avec la précision, la sensibilité et la poésie des mains humaines, armées de micro-burins, d’archets et d’outils façonnés par des générations d’artisans.

Je l’ai toujours dit : c’est dans l’intelligence de la main que réside la véritable essence de l’horlogerie. C’est elle qui porte l’excellence, alliant rigueur, créativité et transmission dans une quête inlassable de perfection.

Ainsi naquit la Fondation Time Aeon, une initiative dédiée à la préservation et la transmission de ces techniques artisanales d’exception. Plus qu’un simple engagement, c’est un devoir, un combat pour que cet héritage universel ne disparaisse pas.

À travers cette fondation, nous avons l’ambition non seulement de faire rayonner cet art mais aussi d’inspirer une nouvelle génération d’horlogers, qui deviendront les gardiens de ce savoir. Un savoir qu’il ne faut pas seulement protéger mais faire évoluer, pour qu’il trouve sa place dans l’horlogerie contemporaine sans compromis sur son authenticité.

Naissance d’une montre

Ce projet audacieux et inédit a pris naissance en 2009, au fil de discussions avec mon épouse Élisabeth et Robert Greubel, accompagné de son épouse Sylva. Ces échanges, souvent partagés autour de déjeuners ou de dîners, ont peu à peu façonné cette idée.

À l’issue de ces rencontres, mon épouse m’a vivement encouragé à m’engager dans cette aventure, une réflexion qui mûrissait en elle depuis longtemps. Elle voyait en ce projet bien plus qu’une simple initiative : une nécessité pour assurer la pérennité d’un savoir-faire précieux. À l’époque, je n’avais pas de successeur pour transmettre l’héritage de mon atelier et de la marque Philippe Dufour. Sa conviction et son soutien furent déterminants dans ma décision de me lancer.

C’est ainsi que la Fondation Time Aeon s’imposa comme le porteur naturel de ce projet. Regroupant des horlogers partageant la même vision, elle s’était donnée pour mission de préserver et de transmettre les savoir-faire traditionnels, menacés par l’industrialisation croissante de l’horlogerie. Ce cadre permettait de donner à notre ambition un écho plus large et une structure solide pour assurer sa réussite.

L’objectif était clair : transmettre un savoir-faire exceptionnel à travers la création d’un garde-temps entièrement réalisé à la main, depuis les premières esquisses jusqu’à la pièce achevée.

Pour incarner cette quête, il fallait un horloger passionné et dévoué, capable d’assimiler ces techniques ancestrales et de les perpétuer. Le choix s’arrêta sur Michel Boulanger, professeur d’horlogerie au Lycée technique Diderot à Paris. Son expertise, son humilité et sa rigueur en faisaient l’ambassadeur idéal de ce projet hors norme.

Mais Naissance d’une Montre n’était pas une simple reconstitution du passé. Il s’agissait d’une démarche résolument contemporaine, destinée à prouver que l’artisanat manuel a encore sa place dans l’horlogerie du XXIe siècle.

Le projet fut minutieusement documenté, publié sur un site internet dédié et présenté dans les plus prestigieux salons horlogers, notamment le SIHH. La presse spécialisée s’en fit largement l’écho, et les réactions furent enthousiastes.

Les visiteurs, les collectionneurs et les journalistes comprirent alors l’importance cruciale de cette initiative : illustrer l’extraordinaire richesse du travail manuel, démontrer l’importance de la transmission et surtout sensibiliser aux défis que traverse l’horlogerie traditionnelle.

Michel Boulanger releva ce défi monumental avec brio, et à travers son travail, il porta haut les valeurs de l’excellence artisanale.

Nous pensions alors avoir jeté les bases d’une aventure inébranlable. Mais, hélas, l’histoire en décida autrement…

Une ombre au tableau

Malgré l’enthousiasme initial et la reconnaissance qu’il suscita, Naissance d’une Montre fut marqué par des écueils humains qui m’ont profondément blessé.

Dans un projet aussi ambitieux, les différences d’opinion et les désaccords sont inévitables. Mais ce qui s’est produit dépassa la simple incompréhension. Certains comportements trahirent les valeurs fondamentales qui sont, pour moi, l’âme même de l’horlogerie artisanale : discipline, humilité et respect.

Une promesse qui me tenait particulièrement à cœur ne fut pas honorée. Un garde-temps devait me revenir en reconnaissance des efforts consentis. J’aurais été fier de le présenter dans mon atelier, lors de visites ou d’événements internationaux, et j’espérais, un jour, en faire don à un musée horloger, comme un témoignage intemporel du savoir-faire artisanal de notre art. Mais cette promesse s’évanouit, emportant avec elle bien plus qu’un objet : une marque de respect, un symbole de loyauté, une part de l’âme même de cette aventure.

Avec le recul, ce que je ressens, c’est une immense tristesse. Ce projet, qui devait célébrer la pureté du geste, fut entaché par des trahisons, des attitudes incompatibles avec l’esprit collectif et le dévouement que nous avions mis dans cette mission.

Ces manquements furent d’autant plus douloureux qu’ils allaient à l’encontre de tout ce que nous voulions défendre. Nous cherchions à préserver un savoir-faire, à inspirer une nouvelle génération, mais certains ont préféré saper cet élan, par égoïsme ou manque de loyauté.

L’injustice de ces actes a terni ce qui aurait pu être une page mémorable de l’horlogerie artisanale.

Mais, comme dans toute épreuve, il faut savoir tirer les leçons. Cette expérience m’a rappelé que l’excellence horlogère ne repose pas uniquement sur la maîtrise des gestes. Elle exige une intégrité absolue, un engagement sincère et une fidélité aux valeurs essentielles.

Si Naissance d’une Montre porte aujourd’hui une empreinte regrettable, il n’en reste pas moins une pierre angulaire dans mon parcours.

Je demeure convaincu que l’avenir de l’horlogerie artisanale ne se résume pas à la préservation d’un savoir-faire. Il repose également sur la transmission de principes humains fondamentaux, sans lesquels aucun art, aussi noble soit-il, ne peut perdurer.

Une famille, un atelier, une évidence

Il y a des choses qui ne se décident pas. Elles s’imposent comme une évidence, naissant d’une alchimie naturelle, d’un équilibre parfait entre les êtres. Mon atelier est bien plus qu’un lieu de travail, c’est une affaire de famille, un espace où se mêlent transmission, rigueur et passion, un univers où chacun a trouvé sa place avec une justesse presque instinctive.

Avec les années, il est devenu clair que pour continuer à faire vivre cet héritage, il fallait structurer autrement. Elisabeth, avec son sens du management et sa force de communication, a naturellement pris les rênes de l’entreprise. Elle en est devenue le pilier, insufflant une dynamique nouvelle, organisant, anticipant, et permettant à chaque rouage de l’atelier de fonctionner avec une fluidité exemplaire. Grâce à elle, je peux aujourd’hui me consacrer entièrement à mon art, sans compromis, sans avoir à m’éloigner de ce que j’aime le plus : créer, perfectionner, repousser les limites du possible.

À mes côtés, Danièla, notre fille, a trouvé sa place avec la même évidence. Passionnée, exigeante, elle est bien plus qu’une assistante : elle est une horlogère accomplie, portant en elle la rigueur et l’excellence qui ont toujours guidé l’atelier. Entre nous, une relation unique s’est tissée, mêlant transmission et complémentarité. Elle sait observer, apprendre, et peu à peu, elle apporte sa propre vision, insufflant une énergie nouvelle tout en respectant l’âme même de mon travail.

Nous formons aujourd’hui la force et l’âme de l’atelier. Chacun apporte sa pierre, chacun contribue à cet édifice d’excellence et de passion. Ce n’est pas simplement une entreprise, c’est notre maison où l’horlogerie n’est pas un métier, mais un art de vivre, où chaque décision, chaque projet est porté par une même ambition : faire perdurer un savoir-faire rare, en restant fidèles aux valeurs qui nous unissent.

Mon histoire n’est pas celle d’un homme seul, mais celle d’une famille unie par une même quête d’excellence. Cette osmose, si naturelle et si puissante, est ce qui nous permet aujourd’hui d’écrire notre futur, en toute sérénité.

Ce socle familial et cette organisation nouvelle ont apporté à l’atelier une stabilité et une force précieuse. C’est ainsi que nous avons pu aborder avec confiance un moment clé, une étape qui allait marquer l’histoire de notre maison d’une manière que nous n’aurions jamais imaginée…

Le tournant décisif

Un jour d’été 2020, je venais tout juste d’achever la première pièce de la série limitée Simplicity 20th Anniversary. Un garde-temps exceptionnel, numéroté 00/20, résultat de décennies de passion, de rigueur et de perfectionnisme.

Plein de fierté, je le présentai à mon épouse, Elisabeth. Dès qu’elle posa les yeux dessus, son regard s’illumina. Elle était fascinée, littéralement subjuguée par la beauté de cette pièce unique.

Puis, sans que je ne m’en aperçoive, elle quitta discrètement l’atelier, la montre en main.

Le soir venu, une légère inquiétude commença à poindre en moi. Je lui demandai :

— « Qu’as-tu fait de la montre ? »

Elle me regarda droit dans les yeux et, avec une assurance implacable, répondit :

— « Je l’ai mise au coffre à la banque. J’ai pris la décision de la vendre aux enchères. »

Je restai sans voix. Un silence pesant s’installa. Mon cœur s’emballa sous le poids de la surprise et de l’incompréhension. Jamais je n’avais imaginé ce destin pour cette pièce, la toute première d’une série qui célébrait un pan entier de mon parcours.

Mais après quelques instants de réflexion silencieuse, et bien que réticent, je finis par admettre :

— « D’accord… tu as probablement raison. Mettons-la aux enchères. »

Le grand jour arriva.

Nous étions le dimanche 8 novembre 2020. Réunis tous les trois dans notre cuisine – Elisabeth, notre fille Danièla et moi-même – nous suivions les enchères sur un simple ordinateur portable.

14 heures.

Chez Phillips, à Genève, la Simplicity fut mise en vente. Les enchères démarrèrent bien au-delà des estimations des experts. Puis, sous nos yeux ébahis, la montée des prix devint vertigineuse.

Le seuil du million fut pulvérisé.

Les enchères s’envolèrent encore plus haut.

Jusqu’à atteindre 1,36 million de francs suisses.

Un chiffre hallucinant. Un moment irréel.

Lorsque l’euphorie retomba, une vague d’émotions me submergea. Après toutes ces années d’efforts, après tant de doutes, de sacrifices et de nuits blanches, l’histoire de notre atelier et de notre marque venait de prendre un tournant décisif.

Et tout cela, je le devais à Elisabeth.

C’est elle qui avait vu plus loin que moi, qui avait eu la clairvoyance et l’audace de prendre cette décision.

Moi, je voyais une montre.

Elle, elle voyait un moment historique.

Ce fut son instinct, sa ténacité, qui marquèrent ce jour où tout bascula.

La consécration

Tout au long de ma carrière, j’ai reçu des honneurs prestigieux.

En 2013, j’ai eu le privilège de recevoir le prix Gaïa ainsi que le prix spécial du jury du Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Des distinctions que beaucoup considèrent comme l’aboutissement ultime d’une vie d’horloger.

Mais pour moi, la véritable consécration est venue plus tard.

Elle s’est inscrite dans l’histoire des enchères, où mes pièces ont atteint des sommets inimaginables :

Montre de poche Grande Sonnerie : 2’329’000 CHF

Montre-bracelet Grande Sonnerie : 4’749’000 CHF et 7’600’000 CHF

Simplicity : 662’000 CHF et 756’000 CHF

Simplicity 20e anniversaire : 1’360’000 CHF

Duality : 3’660’000 CHF

Des chiffres vertigineux, qui parlent d’eux-mêmes.

Ils sont la preuve qu’il existe encore des collectionneurs, des amateurs de haute horlogerie qui reconnaissent la valeur du travail bien fait, du temps consacré à chaque détail, du refus de toutes les facilités.

Tout au long de mon parcours, je suis resté fidèle à ma ligne de conduite.

Je n’ai jamais cédé aux chants des sirènes des investisseurs, des groupes industriels ou des financiers qui cherchaient à faire de moi une marque commerciale plutôt qu’un artisan.

Je n’ai jamais prêté attention aux quolibets et moqueries des « spécialistes » du marketing, qui me disaient que mon modèle était dépassé, que l’horlogerie indépendante n’avait plus d’avenir.

Je n’ai jamais suivi la tendance, je n’ai pas cherché à plaire.

J’ai simplement fait ce que je sais faire.

Ce pour quoi je suis né.

Je suis horloger.

Et je le suis resté.

La fierté d'un père

Il y a des choses que l’on ne force pas. Des héritages invisibles qui se transmettent sans un mot, des passions qui naissent dans le silence d’un atelier, entre la lumière rasante d’une lampe de travail et le tic-tac d’un mouvement en devenir.

Danièla, notre fille, a grandi dans cet univers, au milieu des outils façonnés par mes mains, des garde-temps patientant sous ma loupe, des boîtiers encore vides, en attente d’une âme. Mais jamais je ne l’ai poussée à suivre ma voie. L’horlogerie, on l’a en soi ou on ne l’a pas.

Et pourtant, dès l’adolescence, quelque chose a changé. Son regard n’était plus celui d’une simple spectatrice émerveillée, mais celui d’une observatrice attentive, avide de comprendre. Elle posait des questions précises, analysait mes gestes avec une intensité qui en disait long.

Alors que tant d’autres jeunes cherchent leur voie, hésitent, tâtonnent, Danièla, elle, savait déjà.

Elle voulait être horlogère.

Son choix fut sans appel, et c’est avec une détermination farouche qu’elle intégra la prestigieuse école d’horlogerie du Sentier. Son parcours y fut exemplaire, guidé par cette même rigueur, cette exigence absolue du travail bien fait qui m’a toujours animé. En 2021, elle obtint son diplôme, s’attirant la reconnaissance de ses pairs.

Mais un diplôme ne fait pas un horloger. L’horlogerie ne s’apprend pas seulement sur les bancs d’une école. Seul le travail, la rigueur et l’excellence priment.

Elle me rejoignit alors dans l’atelier, et ce qui aurait pu être une simple transition devint un moment décisif. Car si, tout au long de ma carrière, je n’avais jamais trouvé de véritable successeur, c’est parce qu’il ne fallait pas le chercher ailleurs.

Ma propre fille était celle qui allait porter cet héritage.

Mais il lui restait encore une épreuve à surmonter, un test ultime, celui qui déterminerait si elle était digne d’entrer dans cet univers où l’excellence ne pardonne rien.

Elle réalisa alors sa toute première montre-bracelet, entièrement de ses mains. Non plus un simple exercice, mais une véritable démonstration du savoir-faire qu’elle avait acquis auprès de son maître… son père. Et ce n’était pas une montre école ordinaire, mais l’aboutissement absolu de cet apprentissage, la montre école ultime. Car il ne s’agissait de rien de moins qu’une Simplicity, une pièce où chaque détail devait atteindre la perfection, où le moindre écart était impensable. Une montre qui incarnait tout l’enseignement transmis, façonnée dans la pure tradition artisanale, avec la patience et la rigueur d’un horloger accompli. Ce garde-temps était bien plus qu’un aboutissement : il était la preuve vivante d’une transmission réussie, un hommage silencieux à celui qui lui avait tout appris.

Une montre qui, pour être validée, devait passer par mon regard intransigeant.

Dans mon atelier, rien ne passe sans une exigence absolue. Pas un détail ne peut être négligé, pas une imperfection tolérée. J’ai soumis son travail au même jugement que n’importe quel autre horloger.

J’ai examiné chaque élément sous toutes les coutures.

J’ai observé chaque finition, chaque arête anglée, chaque polissage, chaque ajustement.

Et quand enfin je levai les yeux vers elle… je sus.

Elle avait réussi.

Sa montre était parfaite.

Et à cet instant précis, elle n’était plus seulement ma fille.

Elle était une horlogère.

Ma fierté en tant que père n’a jamais été aussi grande.

Mais plus encore, je savais que l’avenir de notre nom et de notre indépendance était assuré.

La fondation : un engagement naturel

Il y a des choses qui ne s’achètent pas. L’amour du travail bien fait, la transmission d’un savoir, la volonté de laisser quelque chose de plus grand que soi. Tout au long de ma vie, ces valeurs m’ont guidé, que ce soit dans l’horlogerie ou au-delà. Et un jour, il est devenu évident qu’elles devaient prendre une autre forme, s’exprimer autrement. Ainsi est née la Fondation Philippe & Elisabeth Dufour.

Cette initiative n’a pas surgi du néant. Elle est le fruit d’une conviction profonde : celle que lorsque la vie vous a donné, vous avez le devoir de redonner. L’horlogerie m’a tout appris : la patience, l’exigence, l’humilité face au temps. Mais ce que j’ai toujours su, c’est que la plus belle œuvre ne se mesure pas seulement à la perfection d’un mouvement, mais à l’impact qu’elle laisse derrière elle.

L’idée de la Fondation s’est imposée naturellement, presque comme une évidence. À travers nos voyages, nos rencontres, nos échanges, nous avons vu tant de talents méconnus, tant d’artisans oubliés, tant de mains habiles cherchant simplement une chance de s’exprimer. Ces mains-là, qu’elles tiennent un outil, un pinceau ou un simple fil, méritaient d’être soutenues. Il ne s’agissait pas seulement d’aider, mais de transmettre, d’accompagner et de redonner de la dignité à ceux qui, bien souvent, se battent en silence.

Les premiers projets ont été portés par cette envie d’apporter quelque chose de concret, de durable. Il ne s’agissait pas de charité, mais de respect du travail, de la création, du savoir-faire. L’horlogerie m’a appris qu’une œuvre parfaite ne naît jamais de la précipitation ou du hasard, mais du soin apporté à chaque détail. Nous avons voulu appliquer cette philosophie à la Fondation : prendre le temps, choisir avec justesse, donner du sens.

Avec Elisabeth, nous avons toujours cru que les plus belles réussites ne sont pas celles qui portent un nom, mais celles qui touchent des vies. La Fondation est le prolongement de ce que nous sommes, de ce que nous avons appris et de ce que nous voulons transmettre. Chaque action menée, chaque projet soutenu est une promesse : celle que l’exigence et l’excellence ne doivent pas rester l’apanage d’un seul monde, mais s’ouvrir à ceux qui en ont le plus besoin.

Aujourd’hui, en regardant ce chemin parcouru, je sais que cet engagement va bien au-delà de nous. Il appartient à ceux qui le feront vivre, à ceux qui continueront d’y croire, à ceux qui, un jour, transmettront à leur tour. Parce que l’horlogerie m’a appris une dernière chose : ce n’est pas seulement le temps qui compte, mais ce que l’on en fait.

Le temps, l'héritage et l'avenir

L’horlogerie m’a tout appris. Mais au fond, ce n’est pas seulement une histoire de montres. C’est une histoire de temps. Un temps que l’on mesure, que l’on sculpte, mais qui, en réalité, nous échappe toujours.

Toute ma vie, j’ai cherché à comprendre ce mystère. Le temps n’est pas un simple chiffre inscrit sur un cadran. Il est ce que l’on en fait. Chaque tic-tac d’un mouvement est une promesse, un témoignage de ceux qui ont œuvré avant nous et de ceux qui viendront après. Ce n’est pas une question de précision, de complications ou de matériaux. C’est une question d’héritage.

Créer une montre, c’est insuffler du sens dans un objet mécanique. Mais ce n’est pas suffisant. L’essentiel ne réside pas uniquement dans le garde-temps lui-même, mais dans la main qui le crée, dans la passion qui le guide, dans l’humilité de celui qui sait que le vrai chef-d’œuvre est celui qui dure, qui traverse les âges sans faillir.

L’indépendance, que j’ai toujours défendue, est une nécessité. Être libre, c’est pouvoir rester fidèle à son éthique, ne jamais trahir ses valeurs, refuser les compromis. C’est un combat, une lutte contre un monde où tout devient standardisé, prévisible, sans âme. Ce combat ne se limite pas à l’horlogerie, il est universel. Il concerne chaque artisan, chaque créateur, chaque personne qui refuse de se plier aux diktats de la facilité et de l’éphémère.

Aujourd’hui, en regardant mon atelier, ma famille, la Fondation, je sais que tout ce que j’ai construit ne m’appartient pas vraiment. Mon travail, mes montres, mes gestes… ils ne sont que des passerelles vers autre chose. L’essentiel n’est pas ce que l’on garde, mais ce que l’on transmet.

Car l’horlogerie n’est pas une fin en soi. Elle est un langage, une philosophie, un acte de résistance face à un monde qui veut tout accélérer, tout oublier.

Si cette histoire a un dernier message, c’est celui-ci : ne cédez jamais à la facilité. Ne laissez pas le temps vous échapper sans y imprimer votre marque. Le vrai luxe n’est pas dans l’objet, mais dans le temps que l’on consacre à faire quelque chose de beau, d’unique, et surtout, de sincère.

Je suis horloger. Mais avant tout, je suis un passeur de temps.